物流業界におけるABC分析効率的な在庫管理と業務最適化のための手法

物流業界においてABC分析は効率的な在庫管理と業務最適化のための重要な分析手法です。この手法は限られたリソースを最大限に活用するため、商品や業務を重要度に応じて分類し、優先順位をつけることを可能にします。本記事では、物流業界におけるABC分析の概念、実施方法、活用方法について詳しく解説します。

ABC分析の概要と起源

ABC分析はもともと経営学の分析手法であり、重要顧客管理のために使われてきました。この分析手法はパレートの法則(20:80の法則)に基づいており、「全体の数値の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生み出している」という考え方です。イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが提唱した後、1950年代にゼネラル・エレクトリックのH・フォード・ディッキーによって材料管理の分野に応用されました。

パレートの法則では、例えば「売上の8割は全顧客の2割が生み出している」というように説明されることが多く、この原則を物流業界に応用したのがABC分析です。

物流業界におけるABC分析の基本原理

物流業界におけるABC分析は、在庫品目を重要度や価値に基づいて分類する手法です。倉庫内の商品を「A」「B」「C」の3つのカテゴリーに分けることで、それぞれのカテゴリーに適した管理方法を適用できます。

この分析手法の基本原理は、すべての在庫品目が同じ価値や重要性を持つわけではないという認識に基づいています。物流業界では、限られたリソースを効果的に配分するために、重要度の高い商品に対してより多くの注意と資源を割り当てることが効率的です。

ABC分析における分類方法

ABC分析では、在庫品目を以下のように分類します。

Aグループ(最重要品目)

Aグループは最も重要な商品群です。一般的に、全商品数の約20%を占めるにすぎませんが、売上や利益の約70-80%を生み出します。これらの商品は次のような特徴を持ちます。

- 厳密な在庫管理と正確な記録が必要

- 出荷頻度が高い、または高い価値を持つ商品

- 倉庫内で最もアクセスしやすい場所に保管すべき商品

- 在庫切れを避けるための注意深い監視が必要

Bグループ(中程度の重要性)

Bグループは中程度の重要性を持つ商品です。通常、全商品数の約30%を占め、売上や利益の約15-25%を生み出します。これらの商品には次のような特徴があります。

- Aグループほど厳密ではないが、適切な管理が必要

- 中程度の出荷頻度または価値を持つ商品

- Aグループの商品の次に優先されるべき商品

Cグループ(低重要性)

Cグループは重要性が比較的低い商品です。全商品数の約50%を占めますが、売上や利益への貢献は約5-10%にすぎません。これらの商品のには次のような特徴があります。

- 簡易的な管理と最小限の記録で十分

- 出荷頻度が低い、または価値が低い商品

- 倉庫の奥や上段など、アクセスしにくい場所に保管されることが多い

- 過剰な注意を払う必要がない商品

物流業界でのABC分析の適用領域

物流業界ではABC分析を様々な領域で活用できます。

ロケーション管理の最適化

ABC分析により、商品の出荷頻度や重要度に基づいてロケーション(保管場所)を最適化できます。Aグループの商品を出荷エリアに近い場所に配置し、Cグループの商品を倉庫の奥に配置することで、ピッキング作業の効率化が図れます。

在庫管理の最適化

各グループに応じた適切な在庫水準の設定が可能になります。Aグループの商品は在庫切れを避けるために綿密な管理が必要ですが、Cグループの商品は比較的緩やかな管理で十分です。

発注管理の効率化

ABC分析により、商品ごとに最適な発注頻度や発注量を設定できます。Aグループの商品は頻繁に少量ずつ発注し、Cグループの商品はまとめて発注するなどの戦略が立てられます。

物流リソースの効率的配分

限られた人的資源や設備を、より価値の高い商品の管理に集中させることができます。Aグループの商品には高いレベルの監視と管理を行い、Cグループの商品にはより簡素化された手順を適用できます。

ABC分析の実施手順

物流業界でABC分析を実施するためのステップは以下の通りです。

- 目的の明確化: ABC分析を行う目的(在庫コスト削減、ピッキング効率向上など)を明確にします。

- データ収集: 各商品の売上、出荷頻度、在庫コストなどのデータを収集します。

- 影響度の計算: 各商品の重要度または影響度を計算します。通常、年間売上額や出荷頻度などを基準にします。

- 降順でのソート: 商品を影響度の高い順にソートします。

- クラス分け: 商品をA、B、Cの3つのグループに分類します。一般的な基準は以下の通りです。

- Aグループ:全体の約20%の商品で、価値の約70-80%を占める

- Bグループ:全体の約30%の商品で、価値の約15-25%を占める

- Cグループ:全体の約50%の商品で、価値の約5-10%を占める

- 分析と戦略実施: 各グループに適した管理戦略を実施します。

- 定期的な見直し: 市場環境や商品構成の変化に応じて、定期的にABC分析を見直します。

ABC分析の利点と限界

利点

- リソースの効率的な配分が可能になります。

- 在庫コストの削減につながります。

- ピッキング作業の効率化が図れます。

- 在庫切れリスクを低減できます。

- 倉庫スペースの有効活用が可能になります。

限界

- 単一の基準のみでは複雑な物流の現実を完全に反映できないことがあります。

- 商品の特性(サイズ、重量、取扱注意度など)を考慮していない場合があります。

- 分析の精度は元データの質に大きく依存します。

- 環境の変化に応じて定期的な更新が必要です。

物流ABC(Activity-Based Costing)との違いに注意

ABC分析と名前が似ている分析手法に「物流ABC(Activity-Based Costing)」があります。これは活動基準原価計算と呼ばれ、原価計算のための手法であり、ABC分析とは用途が異なります。

物流ABCは部門別に計上されていた原価をアクティビティ(業務)別に捉え、業務内容によって商品や部門ごとに割り振ることで、正確な原価を導き出す手法です。これにより、各業務でどのくらいのコストや時間がかかっているのかを把握し、物流コストの詳細分析や改善に役立てることができます。

まとめ

物流業界におけるABC分析は、限られたリソースを効率的に活用するための強力なツールです。パレートの法則に基づき、商品を重要度に応じてA、B、Cの3つのグループに分類することで、それぞれに適した管理戦略を実施できます。

これにより、ロケーション管理、在庫管理、発注管理などの最適化が可能となり、物流コストの削減や業務効率の向上につながります。ただし、ABC分析は単一の基準による分類であることを認識し、必要に応じて他の分析手法と組み合わせることで、より効果的な物流管理を実現することが重要です。

定期的なデータ分析とABC分類の見直しを行うことで、環境の変化に対応した持続的な物流最適化が可能になります。

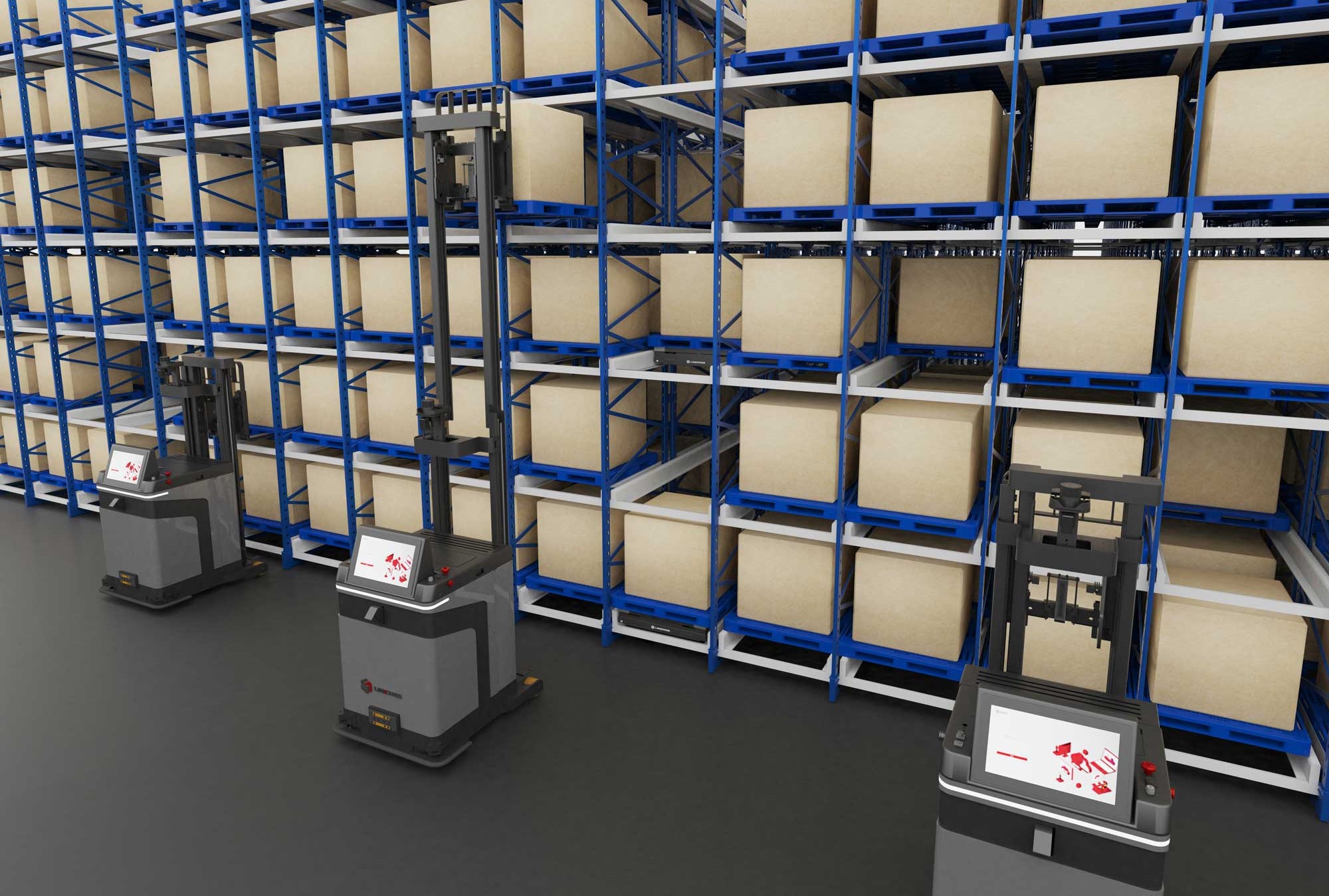

物流のDX化はL&N JAPANにお任せください!

L&N JAPANは、これひとつで工場内のすべての業務プロセスをデジタル化できます。

- 会社紹介

- L&N JAPANができること

- 製品一覧