物流業界におけるCPSの役割と可能性

物流業界は現在、CPS(サイバーフィジカルシステム)の導入により、デジタル技術を駆使した新たな変革期を迎えています。本記事では、CPSの基本概念から物流分野への具体的な応用までを体系的に解説し、その社会的意義と将来展望について考察します。

CPSの基本概念と技術的基盤

CPSの定義と特徴

CPS(Cyber-Physical System)は、物理空間(フィジカル空間)と仮想空間(サイバー空間)を高度に連携させるシステムです。センサーやIoTデバイスで収集した現実世界のデータをAIで分析し、最適化した結果を物理的な制御に反映させる「閉ループ構造」が特徴です。単なるデータ収集(IoT)を超え、「分析→行動」の自動化プロセスを実現します。

構成要素の相互作用

CPSは3層構造で構成されます。

- 物理層:RFIDタグや温度センサー、GPS端末

- ネットワーク層:5G通信やエッジコンピューティング

- アプリケーション層:デジタルツインシミュレータやAI予測モデル

これらが連携することで、ミリ秒単位のリアルタイム制御が可能となります。

物流業界への応用領域

サプライチェーン最適化

デジタルツイン技術を活用したサプライチェーン管理が代表例です。物理的な物流ネットワークを仮想空間に再現し、需要予測・在庫管理・配送計画を統合的に最適化します。政府の実証実験では、複数企業間のデータ連携により共同輸送率が35%向上した事例が報告されています。

自動化・省人化技術

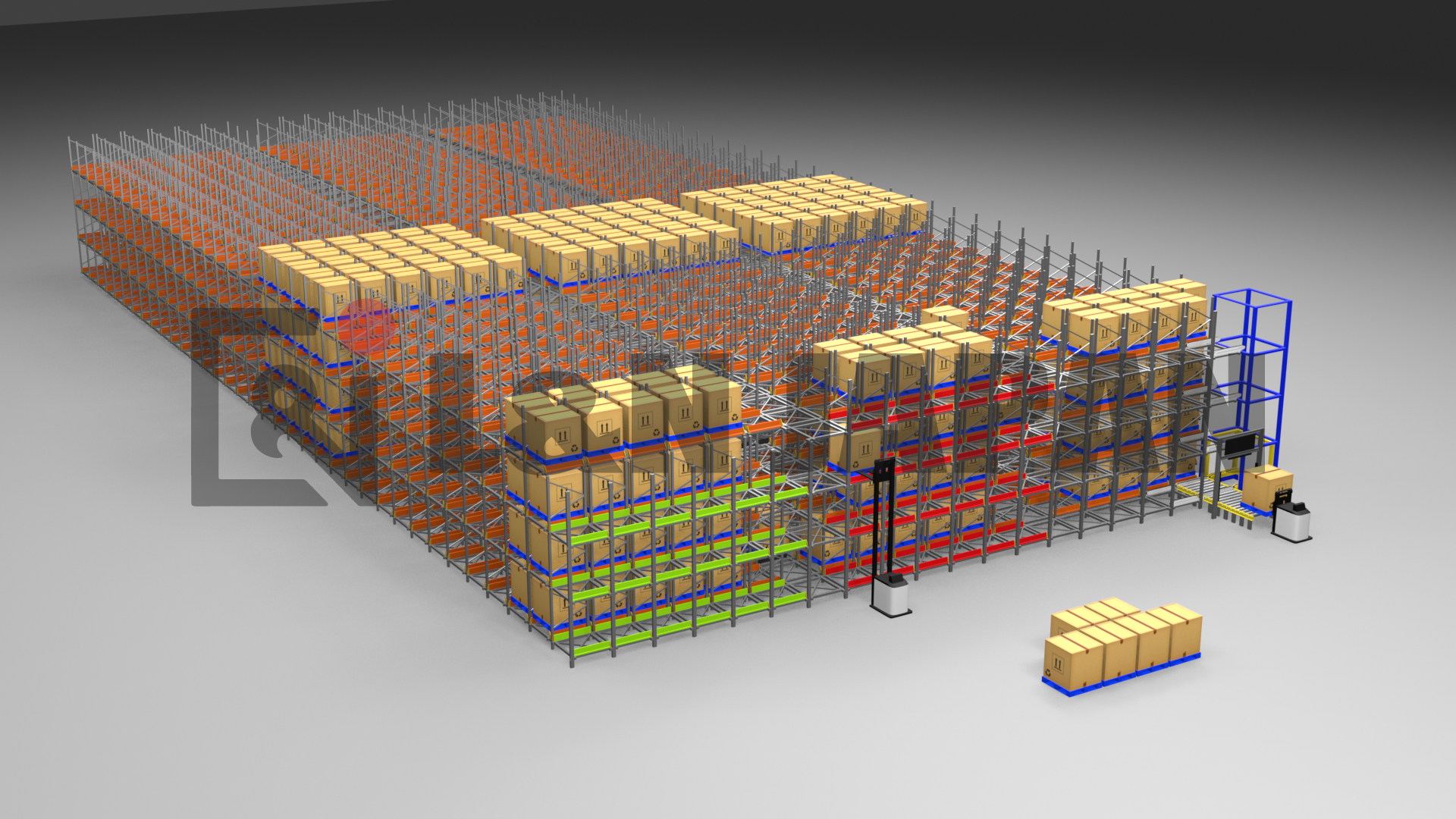

労働力不足対策として、自律型倉庫システムが注目されています。IoTセンサーによる棚卸しデータの収集とAIを活用した動的在庫配置により、人的作業時間を最大60%削減可能と試算されています。熟練作業員のノウハウをデータ化し、属人化防止にも貢献します。

環境負荷削減

車両センサーと交通管制システムを連動させた動的ルート最適化アルゴリズムにより、燃料消費量を12-18%低減する実績があります。経済産業省の分析では、この技術が2030年までに物流部門の温室効果ガス排出量を2013年度比26%削減すると推計されています。

技術的課題と将来展望

相互運用性の障壁

異なるベンダーのセンサー端末とクラウドプラットフォームを接続する際、インターフェース変換に平均23%の追加コストが発生します。ISOとNISTの共同作業部会は2024年に物流CPS向け通信プロトコルの統一化に向けた技術文書を発行しましたが、完全な標準確立には3-5年を要すると予測されます。

次世代技術の融合

量子暗号通信の導入が新たな研究フロンティアとして注目されています。内閣府のロードマップでは2028年までに物流向け量子耐性暗号の実用化を目標に、配送経路情報の改ざん防止メカニズム開発が進められています。生成AIを組み込んだ需要予測モデルは、従来比41%の精度向上が期待されています。

結論

CPSの物流業界への導入は、単なる効率化を超えて社会インフラの再定義を促す変革です。政府・産業界・学界の連携による標準化推進とセキュリティ基盤整備が急務となる中、技術的進化が持続可能な物流システムの実現を加速しています。今後の課題は中小企業への普及拡大と国際協調による技術調和にありますが、CPSを中核とした物流革命は都市計画から環境問題までを含む広範な社会的変容をもたらす可能性を秘めています。

物流のDX化はL&N JAPANにお任せください!

L&N JAPANは、これひとつで工場内のすべての業務プロセスをデジタル化できます。

- 会社紹介

- L&N JAPANができること

- 製品一覧